■「永遠」を求め、飛躍的に進歩した内燃機関

文学、詩、哲学、絵画など、有史以来、人は文化・文明の各分野で「永遠」を追い求めることをテーマにしてきた。千年単位の営みであるそれらに比べれば発明から1世紀余とその歴史は短いが、内燃機関のレシプロエンジンの分野でも「永遠性」を求める試みは絶えず繰り返されてきた。平易に言えば、それは耐久性・耐摩耗性の追求であろう。

混合気の燃焼による熱エネルギーを往復運動に変換し、さらに回転運動の力学的エネルギーとして取り出す内燃機関のレシプロエンジンは、その各部に密閉度が求められる構造ゆえに摺動部の摩耗が避けられない運命にある。その摩耗を減らすことで性能と寿命をどれだけ長持ちさせるかは、エンジン開発史の中でも大きなテーマであった。

シリンダーライナーは、シリンダーヘッド、ピストン(ピストンリング)とともに、燃焼室を形成するパーツだ。シリンダーライナーの耐摩耗性能は、エンジンのオーバーホール間隔を決める大きな要因のひとつであり、機能・耐久性の両面でレシプロエンジンにとって非常に重要な部品である。

シリンダー内の気密を保ちながら、往復運動によってシリンダー内の内容積を変化させ、同時にこの往復運動を、コンロッドを介してクランクシャフトに伝えるパーツであるピストンを、支える役目をするのがライナーだ。その製造方法や材質には、長年の研究により大きな進展こそあったものの、ピストンとライナーの基本的な形状は(ホンダの楕円ピストンなどの例外を除けば)大きく変化することなく100年以上受け継がれてきている。

レシプロエンジン黎明期に盛んに用いられたのは鋳鉄ライナーと鋳鉄ピストンという組み合わせだったが、1909年にアクイラ-イタリアーナの技師だったS.M.ヴィアーレがアルミ合金ピストンの実験を開始。その後ベントレーやイスパノ-スイザによる実用化や、熱膨張が穏やかなY合金などのシリコン-アルミ合金の開発により、一気にアルミ合金ピストンは業界のスタンダードへとなっていった。

軽さや放熱性に優れるアルミ合金ピストンの普及後も生産性やコストに優れた鋳鉄ライナーは長らく使い続けられたが、第二次世界大戦後の1949年にマーレがクロムメッキを施したアルミ合金製ライナーの量産を開始。そして1964年にニカジル(ニッケル-シリコン)コーティングのアルミ合金ライナーの量産がスタートし、高性能エンジンにピストン、ライナーともにアルミ合金を使用する手法が定着することになる。

近年では高性能エンジン以外にもアルミ合金ライナーが採用されることが一般化し、鋳鉄ライナー全盛期にお馴染みの作業だった、メーカー純正オーバーサイズピストンを使ったボーリング(鋳鉄ライナー内径拡大・仕上げ)が、オーバーホール工程に想定されていないエンジンが増えている。ある意味、ひとりのユーザーが1台のクルマ/バイクと関わる時間・距離の中に限っては、オーバーホール不要といえるほどの耐摩耗性を現代のエンジンはすでに有していると言えるのだろう。

■旧いエンジンに「永遠」の耐摩耗性を与えるICBM®︎

埼玉・川越のiB=(株)井上ボーリングが開発し、製造・販売している「ICBM®︎」は、アルミ合金製ライナーを採用していないいわば「旧式」のエンジンに、現代のエンジンと同等の耐摩耗性を持つシリンダーライナーを与える技術だ。1980年代よりホンダ製2ストロークエンジン用アルミメッキシリンダーの加工を引き受けてきたiBは、2000年代より独自のアルミメッキシリンダー製造技術確立への挑戦を開始。そして2012年より製品化がスタートし、現在はあらゆるボアサイズに対応したサービスラインアップを構築することに成功した。元々挿入されていた鋳鉄ライナーに代わり、ニッケルシリコンカーバイドメッキを施したアルミ合金ライナーを採用するICBM®︎には、鋳鉄ライナーに比べ圧倒的な耐摩耗性、軽量さ、低フリクション、放熱性の良さ、そして錆びないなど数々のメリットがある。

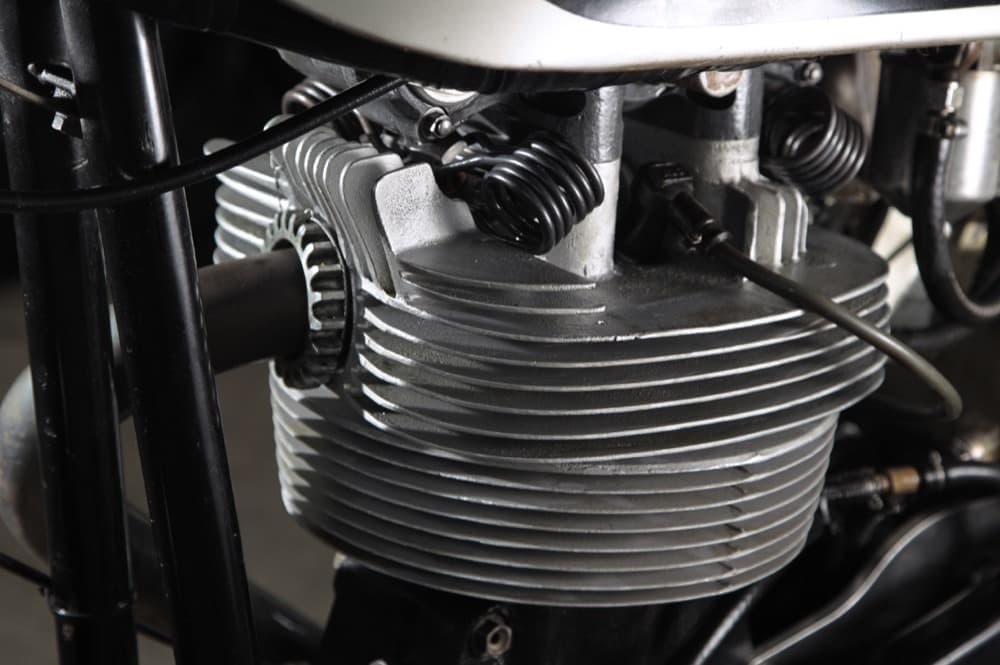

昨年、私は自分が所有する1959年型マンクスノートン30M(空冷4ストローク単気筒500cc・DOHC2バルブ)に、ICBM®︎を導入してみた。

15年ほどクラシックレースや走行会などで走らせている私の愛車……マンクスノートンは、1951年から1962年の間に販売された英ノートンの市販ロードレーサーだ。ジョン・サーティーズ、マイク・ヘイルウッド、フィル・リード、ジム・レッドマンなど世界ロードレースGPで王者となったライダーなど、フェザーベッドフレームを採用した市販マンクスノートンは多くのライダー、そしてチューナーを育てた傑作機として、歴史にその名を刻んでいる。

1970年代初頭、日本製2ストローク車の台頭によりマンクスノートンは市販レーサーとしての長年の務めを終えることになるのだが、早くも1970年代の終わり頃からは英国などで勃興した「クラシックロードレース」における最も好ましい競技車両のひとつとして再びマンクスノートンはサーキットに還ることになり、多くのライダーたちに愛用されることとなった。

1962年までに生産されたオリジナルのマンクスノートンが、クラシックレースで主に活躍したのは1990年代までと言えるだろう。2000年代になってからは、車体・エンジンともに新造されたレプリカのマンクスノートンが使われることがクラシックレース界の主流となり、今に至っている。なお「オリジナル」が製造されていた時代から半世紀以上の時を経て、現在マン島で行われているクラシックTTを走るトップクラスの「レプリカ」は、平均時速約109マイル≒176km/h(!!)で約60.7kmのマウンテンコースを周回するほどの進化を遂げている。

トップクラスのクラシックレースをターゲットに生み出されたレプリカは、当然のことのようにオリジナルの鋳鉄ライナーに代わり、メッキライナーのシリンダーを採用する例がほとんどだ。そんな背景もあり、クラシックレース仲間に私の1959年型にICBM®︎を導入した話を振ると、ほとんどの人はどれくらい戦闘力や放熱性の向上に寄与したか? という質問を返してくる。そんな仲間たちには申し訳ないのだが、私がICBM®︎を採用した主な理由は他のところにあるため、適切な答を返せずにいる。

私がICBM®︎に求めたのは「速さ」ではない。もちろん、ピストンとライナーの放熱性の向上、ピストンクリアランスを最小化できることは、レーシングバイクにICBM®︎を導入する上で大きなメリットであることには違いない。ただ「速さ」を目的にするのであればICBM®︎に投じるコストを、レプリカの購入資金に充てた方が手っ取り早く、的確であろう。

私がICBM®︎を1959年型マンクスノートンに導入した最大の動機は、なるべくメンテナンス期間を長くしたい……というものだ。2005年以降、少なくとも私は毎年平均して3~4回は、自分のマンクスをサーキットで走らせている。年に1度のシーズンオフのオーバーホールで、次のレースシーズンを過ごすことができるという耐久性の高さも、マンクスが多くのプライベーターに当時愛された理由のひとつだが、それでもメンテナンスは必要というのは、ロードレーサーに限らずバイクという機械の定めだ。

現在レプリカが作られていることもあり、オリジナルのマンクス(1954年以降のショートストロークモデル)にも使えるパーツの供給状況は非常に良好だ。ただ用意されているピストンに関しては86mmボアのみであり、いわゆるオーバーサイズのピストンは設定されていない。草レースならばちょっとの排気量違反もお目こぼし? な日本と違って、海外では排気量を守るというモラルが広く浸透しているのだろう。マンクスのピストンを交換する際、もし鋳鉄ライナーがホーニング修正などの許容値に収まらない場合は、鋳鉄ライナーも取り寄せて交換する必要があるのだ。

シリンダーまわりを整備・修理する際、毎回新品ピストンセットとスリーブを交換することは、趣味のためとは言えど結構な負担ではある。4ストローク単気筒で7万円から、とICBM®︎は決して安価な製品ではない。しかしICBM®︎を導入することで、大きなトラブル以外のシリンダーまわりの整備・修理コストは大きく抑えることが可能になる。メッキのライナーは半永久的に摩耗しないので、通常のメンテナンスであればピストンセット、もしくはピストンリングのみの交換で済む。今後もこの1959年型マンクスノートンとともに、クラシックレースや走行会に参加することを楽しむために、ICBM®︎の導入は十分なお釣りが来る投資になるはずだ。

■乗り続ける人がいる限り、機械の命は「永遠」

現在50歳の私が、この先1959年型マンクスで走ることができるのはあと何年になるのだろう……そういうことを考える時間が最近増えてきた。斯界の諸先輩には70歳!! を越えてなお盛ん、という方もいらっしゃるので、私の引退は今後の精進と摂生次第なのだろうが、いつかは必ず、この車両から降りることを決意する日が訪れるだろう。

オーナーが愛車をどうしようとそれは自由、という考え方がある一方で、私は価値ある車両に限っては現世でたまたま不肖私がお預かりしているもの……と考えるタイプである。価値があるかないかは、その車両の歴史的評価や希少性、そしてオーナーの思い入れで判断されるものであり、確たる定義をするのは難しい。ただ私はこの1959年型マンクスを手放すときに、次の所有者がなるべく苦労をしないように、良好な状態を維持したいと今は考えている。

人間は永遠に生きることはできない。しかし直す人や乗りたいと思う人がいる限り、修理することが可能なバイクという機械の命は永遠である。私の次にこの1959年マンクスに乗る人が、目一杯その走りや整備することを楽しみ、また次の世代の人に託していく……。永遠に生きることはできないが、人は永遠を夢見ることはできる。ICBM®︎は、そんなロマンを感じさせてくれるプロダクトと言えるだろう。

Profile:宮﨑健太郎

1969年東京生まれ。紙媒体・Webメディアなどの編集・コンテンツ制作を手がけるフリーランス。2輪ジャンル

はクラシック関連の記事制作を得意とする。またボランティアとして、ヒストリック・ロードレーシングのシリーズ

戦、「Legend of Classic」事務局員を担当。愛車として1959年型マンクスノートン30Mのほか、1981年型ホン

ダXR200Rb、1973年型BSA B50MX、1970年型BMW R60/5などを所有。